その後のラブライブ

ラブライブの続きを勝手に考えてみるEP-001音乃木坂⑤(11)

ラブライブの続きを勝手に考えてみるEP-001音乃木坂⑤(11)

音乃木坂図書室 司書

その頃新入生の教室では... 今年は新入生が多かった。

昨年の1年生は、一クラスしかなかったのに対し、今年は5クラスもある。

2、3年生を合わせて3クラス。

100人に満たない生徒数を考えると、これだけ新入生が入ったのはすごいことだろう。

それだけμ'sの貢献度は高かった。

しかもこの新入生の数は、当初見込まれていた人数からさらに数十人も多いのだ。

また今年度の学校説明会にもすでに多くの参加申し込みがあり、来年度以降の新入生の数はさらに増えるであろう。

昨年の廃校騒ぎが嘘かのように、音乃木坂のこれからは安泰にちがいない。

1年生5クラスという中で、雪穂と亜里沙は運よく同じクラスであった。

一通りの説明や必要な書類の配布を終えて、最後に自己紹介の時間となっていた。

名前の順で担任が名前を呼ぶ。

一番最初は亜里沙であった。

「皆さん初めまして。絢瀬亜里沙と言います。

私はμ'sに憧れて音乃木坂に入学しました。

μ'sに負けないようなスクールアイドルになりたいと思っています。よろしくお願いします。」

亜里沙の挨拶が終わると、クラスは少しざわついていた。

自分から元μ'sの絢瀬絵里の妹とは言わなかったが、姉に面影のある金髪に青い瞳、美しいルックス... なんとなく気づいた生徒が多かったのだ。

ざわつきの中、自己紹介は続けられ、一人の美しい少女に全員の注目が集まる。

「はーい私は川北梨緒だよ。 趣味は音楽とダンスかな。

ブラジルに長く住んでいたから、日本語は下手だけど、みんな仲良くしてね、よろしくっ。」

河北梨緒...後に雪穂亜里沙と共にユニットを組み、スクールアイドルとしてラブライブで大活躍することになるのだが、この時はまだ誰も知る由もなかった。

ただすでに莉緒の存在は一際大きかった。

ワインレッドの髪にシルバーの美しい瞳、スタイル、ルックス共に言うことなしの少女であった。

続いて挨拶をするのは雪穂であったが...

「初めまして、私は高坂雪穂です。 私と亜里沙は同じ中学だったんだけど、二人でμ'sに負けないスクールアイドルを目指そうと決めて音乃木坂に入学しました。

お姉ちゃん達μ'sに負けないように頑張るんでよろしくね。...あっ...」

雪穂は自分で言った後に気づく。

自ら自分たちはμ'sの穂乃果と絵里の妹であることを、宣言してしまったようなものである。

遅かれ早かれバレるだろうけど、μ'sの妹として見られるのは嫌だから、自分たちからは黙っていようと亜里沙と決めていたのだが...

さらに追い打ちをかけるように担任が声をかける。

「お姉ちゃんにそっくりね高坂さん。よろしくね」

笑いながらそう言った担任は、昨年穂乃果のクラスの担任を務めていたのである。

クラスはμ'sの穂乃果と絵里の妹がいるということで、凄い騒ぎになっていた。

なぜだか握手を求められたり写真を求められたりして戸惑う二人であった。

そんな二人の姿を梨緒は座ったまま見つめる。

シャープペンのペン先で耳をポリポリと掻きながら...

「あの二人可愛いじゃん」ぼそっとつぶやく梨緒だった。

ともあれ、こうして雪穂と亜里沙の音乃木坂での生活はスタートしたのである。

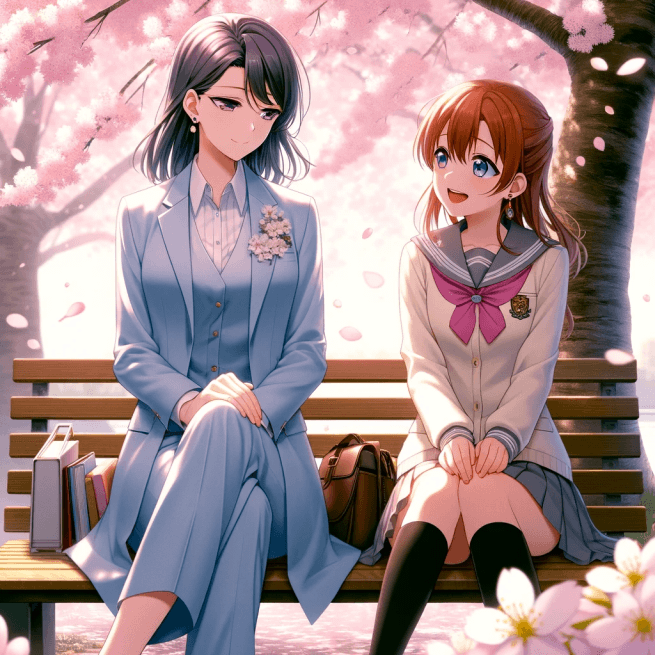

そして再び桜の樹の下で絵里と穂乃果に話は戻る。

「そうだね、二人とも音乃木坂に入学できてよかった。

新入生もたくさん入ってくれて本当に良かった。

音乃木坂が廃校にならずに済んで... 私たちがμ'sとして少しでも力になれたことがうれしい。

でもね...やっぱり私は絵里ちゃん達がもう音乃木坂にいないのが少し寂しいかな...」

しばし、二人の間に無言の空気が漂ってしまう。

穂乃果の素直な言葉に、絵里も一瞬嗜むかのように言葉を詰まらせる。

だが一息ついて、絵里は穂乃果の手をとり言葉をかける。

「もう...穂乃果、それは言わないでよ...

μ'sはもう終わっちゃったし、私たちは卒業して音乃木坂にはいないけど、私たちはずっと友達じゃない。

この先もずっと...今までと変わらないよ。」

絵里は少し前に海未に言われたことを思い出す。

今もこの先もずっとずっと大切な友達...

誰一人欠けることなく共に過ごしたこの一年を、1年後も10年後もその先もずっと...ずっと友達...

「うんごめん...そうだよね。わかってるんだけど駄目だね私は... こういう時にどうしたらいいかよく分からなくて...」

「別にどうもこうもないでしょ。 穂乃果は穂乃果じゃないの。

ちょっとおちょこちょいなのもだらしがないのも、食べるのが大好きなのも何事も一生懸命なのも、そして甘えん坊で寂しがり屋なのも全てを含めて、穂乃果であって、そんな穂乃果を私は大好きなんだから。

そのままでいいんだよ。私たちは何も変わらないんだから。ねっ」

絵里の優しい言葉に目元が熱くなる穂乃果。

「あれ花粉症かな。今年の花粉はやばいよね」

そう言ってごまかすかのように目元を擦る。

もちろん穂乃果は花粉症ではないし、絵里もそれは知っている。

「さて、花粉は治ったかしら?」

「うん...ありがとう絵里ちゃん。またみんなで遊ぼうね。 音乃木坂にもたまには来てね。」

「もちろんよまた9人で遊びに行こうね」

絵里は穂乃果の頭を優しく撫でる。

それこそ姉妹かのように、はたまた恋人かのように... ベンチから立ち上がった絵里は何かを思い出したかのように穂乃果に尋ねた。

「あーそういえば、もうすぐ真姫誕生日ね。

少し早いけどお祝いしよっか。真姫はまだ体育館?」

「真姫ちゃんはもう帰ったよ」

「帰るのは早っっ!」

「今日は大事な用があるんだって。男だってさ...」

「嘘っ!?真姫彼氏できたの...?そんな...」

絵里はスマホを取り出し、真姫に電話をしようとするが、慌てて穂乃果は止める。

「ごめん冗談だよ。今日はママとお出かけだって」

「ちょっとやめてよ!もう少しで真姫に電話して事の真相を問い詰めるところだったじゃないの!」

年頃の女の子達である。

どうしても仲の良い友人の恋愛事情はお互い気になってしまうのだった。

さらに言えば、音ノ木坂学院は女子高である。

普段から異性がいる共学校とは違い、とりわけ敏感なのであった。

「ごめんねー、でも私も真姫ちゃんに言ったんだよ。

真姫ちゃんにはにこちゃんがいるじゃんって」

「確かに...あの二人はお似合いよね。もういその子と付き合っちゃえばいいのに」

そう言って互いに見つめ合って笑う二人であった。

「さてと、真姫のお祝いはまた今度やるとして、今日は海未とことりも誘って、みんなでランチでも行こうか?」

「うん行く!私入学式でしゃべって歌ったからお腹ペコペコだよ。行こっ絵里ちゃん!」

嬉しそうに絵里の腕を取り、寄り添って歩く穂乃果。

その姿はやはり絵里のことを心から慕っているのが見て取れる。

先輩の3人が卒業してしまい、寂しい穂乃果であったが”ずっと友達”と言ってくれた絵里の言葉が嬉しくあり、安心感で満たされていた。

最初は怖かったし、近づきがたかった。

でも生徒会長として音乃木坂を救いたいと行動していた絵里にいつしか惹かれていた。

そしてこの人と一緒にμ'sをやりたいと思った。

口調も態度も厳しかったけど、μ'sに入ってから誰よりも優しくて後輩思いで、その存在に憧れを覚えていた。

そう、穂乃果にとって、絵里はこうなりたいと思い描いた自身の理想であったのだ。

こうして大好きな絵里のそばにいられるのが何より嬉しい穂乃果であった。

廃校の危機であった音乃木坂はμ'sによって救われた。

そして多くの生徒が入学し、もう音乃木坂は大丈夫であろう。

音ノ木坂学院入学式も終わった。新しい一年のスタートである。

EP-002へ続く

Imagining the Continuation of Love Live EP-001 Otonokizaka ⑤ (11)

English Virsion

At that time, in the classroom of the new students... This year, there were many new students.

Last year, there was only one class of first-year students, but this year there are five.

Including the second and third years, there are three classes.

Considering that the total number of students was less than 100, the influx of new students was impressive.

It was a testament to the significant contributions of μ's.

Moreover, the number of new students exceeded the initial estimates by several dozen.

There had also been many applications for this year's school information session, suggesting that the number of new students would increase even more in the coming years.

Contrary to last year's rumors of the school closing, the future of Otonokizaka seemed secure.

Among the five first-year classes, Yukiko and Arisa were fortunate to be in the same class.

After a round of explanations and distributing necessary documents, it was time for self-introductions.

The teacher called out names in alphabetical order.

The first one was Arisa.

"Hello everyone, my name is Arisa Ayase. I enrolled in Otonokizaka because I admire μ's. I hope to become a school idol just as great as them. Nice to meet you."

After Arisa's introduction, the class buzzed with excitement.

She didn't say she was the sister of Eri Ayase from μ's, but her resemblance - blonde hair, blue eyes, and beautiful looks - made many students realize it.

In the midst of the whispers, self-introductions continued, and everyone's attention turned to a beautiful girl.

"Hi, I'm Rio Kawakita. My hobbies are music and dance. I lived in Brazil for a long time, so my Japanese isn't great, but I hope we can all get along well."

Rio Kawakita... later, she would form a unit with Yukiko and Arisa and make a big splash in the Love Live as school idols. But at this moment, no one knew that yet.

However, her presence was already significant, with her wine-red hair and silver eyes, she had an impressive style and looks.

Next to introduce herself was Yukiko...

"Nice to meet you, I'm Yukiko Kosaka. Arisa and I went to the same middle school, and we decided to enroll in Otonokizaka aiming to be school idols just like μ's. We'll do our best not to lose to our older sisters from μ's... Ah..."

Yukiko realized what she had just said.

By mentioning it, she had effectively declared that they were the sisters of Honoka and Eri from μ's.

They had decided with Arisa to keep it a secret, not wanting to be seen only as the sisters of μ's members...

The teacher added to the situation.

You really resemble your sisters, Ms. Kosaka. Nice to meet you.

The teacher, smiling, had been Honoka's homeroom teacher last year.

The class was abuzz with the news that the sisters of μ's members Honoka and Eri were there.

They were bewildered by requests for handshakes and photos.

Rio watched them from her seat, scratching her ear with a mechanical pencil...

Those two are cute, she muttered softly.

Thus began the life of Yukiko and Arisa at Otonokizaka.

And the story returns to Eri and Honoka under the cherry blossom tree.

"Yeah, I'm glad they both got into Otonokizaka. I'm really happy that so many new students enrolled, and that Otonokizaka didn't have to close... It's nice to know that we, as μ's, could help in some way. But... I still feel a bit lonely that Eri-chan and the others aren't at Otonokizaka anymore..."

A silence fell between them for a moment.

Touched by Honoka's candid words, Eri struggled to find her own.

But after a pause, Eri took Honoka's hand and spoke.

"Don't say that, Honoka... μ's is over, and we're not at Otonokizaka anymore, but we'll always be friends. Nothing will change between us."

Eri remembered what Umi had told her earlier.

Forever precious friends, a year spent together that will remain important a year from now, ten years from now, always...

Yeah, sorry... I know, but I just can't help it... I don't really know what to do at times like this...

"There's nothing to do, Honoka. You are you. Your clumsiness, carelessness, love for food, enthusiasm, and being a bit spoiled and lonely are all parts of you, and I love all of them. Just be yourself. We haven't changed."

Tears welled up in Honoka's eyes at Eri's kind words.

Maybe it's hay fever. This year's pollen is terrible.

She rubbed her eyes, pretending it was allergies.

Of course, Honoka didn't have hay fever, and Eri knew it.

So, has the pollen settled down?

Yeah... Thanks, Eri-chan. Let's hang out with everyone again. Come to Otonokizaka sometimes.

Of course, let's go out all nine of us.

Eri gently stroked Honoka's head.

As if they were sisters, or perhaps lovers... Eri, standing up from the bench, seemed to remember something and asked Honoka.

"Ah, by the way, Maki's birthday is coming soon. Shall we celebrate a bit early? Is Maki still in the gym?"

Maki-chan has already gone home.

She left so early!

She had an important thing today. With a boy...

Really!? Maki has a boyfriend...? That's unbelievable...

Eri took out her phone to call Maki, but Honoka quickly stopped her.

Sorry, it's a joke. She's out with her mom today.

Stop it! I was about to call Maki and grill her for the truth!

As young girls, they were naturally curious about each other's love lives.

Especially since Otonokizaka Academy is an all-girls school, they were more sensitive to such matters.

"Sorry, I even told Maki that. I said to Maki, 'You have Nico-chan, right?'"

True... those two do match well. They should just go out.

They looked at each other and laughed.

Well, let's plan Maki's celebration for another day. Today, why don't we invite Umi and Kotori and all go for lunch?

Yeah, let's go! I'm hungry because I talked and sang at the entrance ceremony. Let's go, Eri-chan!

Honoka happily took Eri's arm, snuggling close as they walked.

Her actions clearly showed her deep affection for Eri.

It was lonely for Honoka with the three seniors graduated, but Eri's words, "we'll always be friends," filled her with happiness and reassurance.

At first, she was scared and found Eri unapproachable.

But she was drawn to Eri, who, as student council president, wanted to save Otonokizaka and joined μ's.

Eri was strict in her words and actions, but after joining μ's, she became the kindest and most caring upperclassman, and Honoka admired her.

Yes, for Honoka, Eri was the ideal she aspired to be.

So being by Eri's side was the greatest joy for Honoka.

Otonokizaka, once at risk of closing, was saved by μ's.

With many new students enrolled, Otonokizaka would be fine.

The Otonokizaka Academy entrance ceremony was over. A new year had begun.